대미 협상 카드로 전작권 전환?...뜨거운 논란 / 전시작전통제권(전작권, Operational Control) 전환(정책브리…

페이지 정보

본문

대미 협상 카드로 전작권 전환?...뜨거운 논란 /

전시작전통제권(전작권, Operational Control) 전환(정책브리핑, 국방부/합참, 2024-02-07)

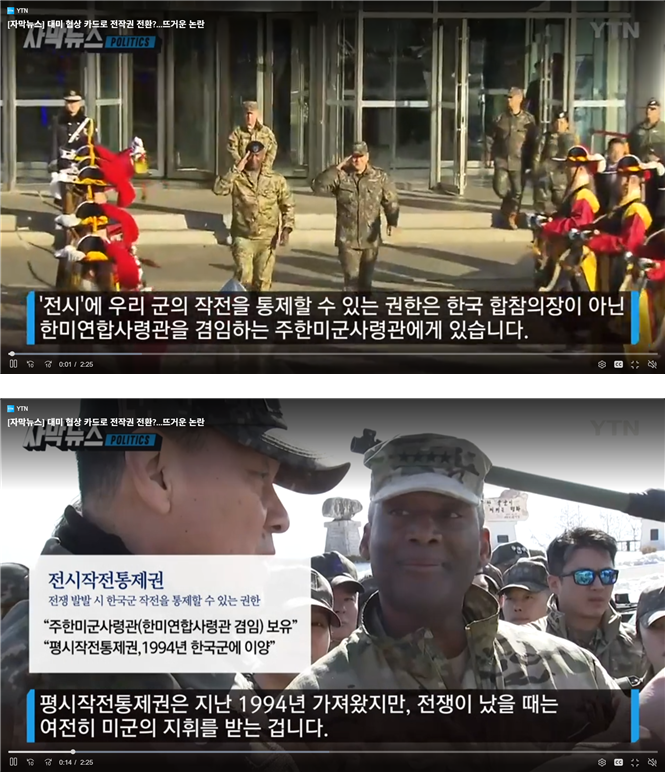

'전시'에 우리 군의 작전을 통제할 수 있는 권한은 한국 합참의장이 아닌 한미연합사령관을 겸임하는 주한미군사령관에게 있습니다.

평시작전통제권은 지난 1994년 가져왔지만, 전쟁이 났을 때는 여전히 미군의 지휘를 받는 겁니다.

언젠가는 이런 구조를 깨야 한다는 주장이 끊이질 않는데, 자주국방을 강조하는 이재명 대통령 역시 10대 공약에 '전작권 환수' 의지를 담았습니다.

[이재명 / 대통령 (지난 3일, '취임 한 달' 기자회견) : 대한민국은 세계 5위 군사력을 자랑합니다. 북한 GDP의 1.4배에 달하는 1년 국방비를 지출하는 세계 군사 강국 중 하나입니다.]

[자막뉴스] 대미 협상 카드로 전작권 전환?...뜨거운 논란 / YTN

그런데 그동안 상대적으로 조용히 이뤄지던 전작권 전환 협의가 미국의 전방위적 통상·안보 압박과 맞물리며 수면 위로 급부상했습니다.

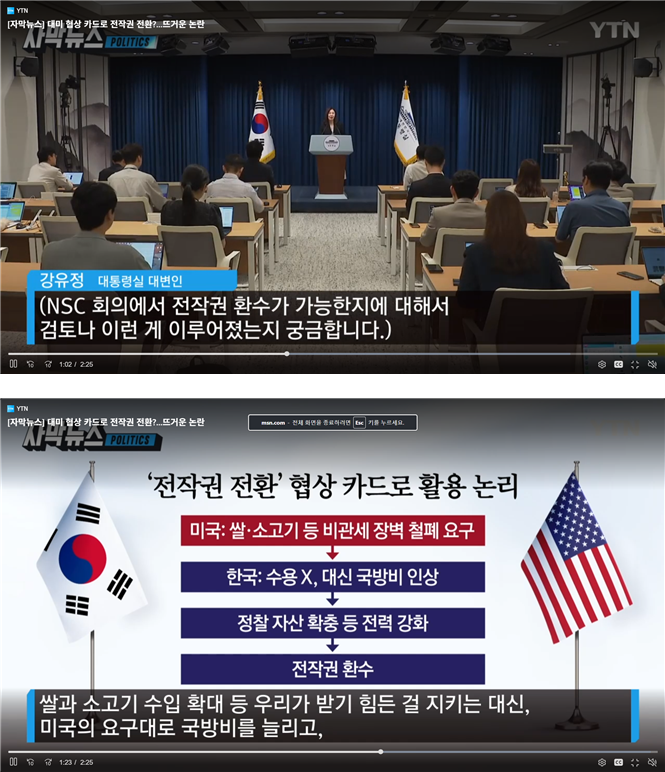

주한미군 주둔 비용, 즉 방위비 분담금을 포함한 국방비 인상과 비관세 장벽 철폐를 동시에 바라는 미국을 설득할 카드 중 하나로 주목받은 겁니다.

[강유정 / 대통령실 대변인 (지난 10일) : (NSC 회의에서 전작권 환수가 가능한지에 대해서 검토나 이런 게 이루어졌는지 궁금합니다.) 국익을 가장 최우선으로 할 수 있는 것이 어떤 것이냐에 대한 다양한 논의들은 오갔습니다.]

여권을 중심으로 일각에서 거론되는 논리는 이렇습니다.

쌀과 소고기 수입 확대 등 우리가 받기 힘든 걸 지키는 대신, 미국의 요구대로 국방비를 늘리고, 그 돈으로 정찰 자산 확충 등 군 전력을 강화해 전작권을 환수하자는 겁니다.

25%로 예고된 상호 관세율과 자동차 등에 이미 부과된 고율의 품목별 관세 인하를 반대급부로 챙겨올 수 있다는 기대도 반영돼 있습니다.

하지만 반론 또한 만만치 않습니다.

중국 견제에 집중하려는 미국이 오히려 주한미군의 역할 재조정을 원하는 상황에서, 전작권 전환이 '협상의 지렛대'가 되겠느냐는 의문이 적잖습니다.

자칫 미군이 한반도 안보에서 사실상 손을 떼고 대북 억제력만 약화할 수 있다는 우려도 제기되고 있습니다.

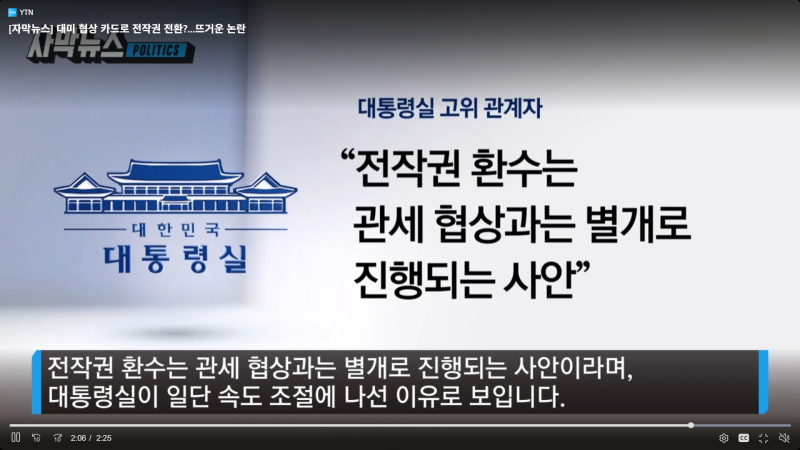

전작권 환수는 관세 협상과는 별개로 진행되는 사안이라며, 대통령실이 일단 속도 조절에 나선 이유로 보입니다.

전작권 전환 문제를 놓고 여러 목소리가 나오는 건 그만큼 미국과의 통상·안보 협상이 쉽지 않다는 걸 보여줍니다.

얽혀있는 대미 현안의 실타래를 푸는 것, 임기 초반 이재명 정부의 큰 숙제가 됐습니다.

YTN 강진원입니다.

영상기자ㅣ최영욱

영상기자ㅣ김정원

영상편집ㅣ서영미

디자인ㅣ임샛별

자막뉴스ㅣ이 선

YTN 자막뉴스, 2025-07-13

--------------

<관련자료>

전시작전통제권(전작권, Operational Control) 전환

1. 작전통제권이란?

군사적으로 작전통제권(Operational Control)은 특정한 작전을 수행하기 위해 제한된 시간과 공간에서 부대를 지휘할 수 있는 권한을 말한다.

우리 군의 작전통제권은 1950년 6·25 전쟁 당시 유엔군사령관에게 이양됐다가 1978년 한미연합군사령부(이하 연합사)가 창설되면서 한미연합군사령관에게 이양됐다. 1994년 12월 1일 정전(停戰) 시 작전통제권이 한국군으로 전환돼 한국 합참의장이 정전 시 작전통제권을 행사하고 있다.

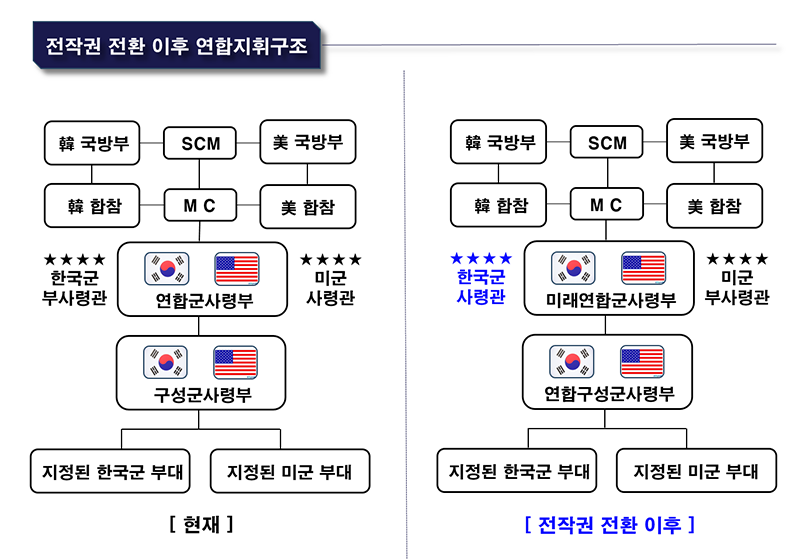

즉, 현재의 한미 연합방위체제 하에서 평시 작전통제권은 한국 합참의장이, 전시 작전통제권은 한미연합군사령관이 각각 행사하고 있다. 전시 작전통제권(Wartime Operational Control)은 전시에 연합사령관이 한미안보협의회의(SCM) 및 한미군사위원회회의(MCM)를 통해 한미 양국 대통령의 지시를 받아 지정된 부대를 지휘하는 제한된 권한이며, 줄여서 ‘전작권’이라고 한다.

전시작전통제권 전환의 의미

대한민국의 국력 신장과 위상 제고에 부응하고, 한미동맹을 상호보완적이고 미래지향적으로 발전시키며, 나아가 강한 국방력을 기반으로 우리나라의 안보를 스스로 책임지겠다는 의지의 구현이다. 결과적으로 우리 군 주도의 연합방위체제로 전환하는 것을 의미한다.

☞ 더보기(합동참모본부)

2. 전작권 전환, 어떻게 추진돼 왔나

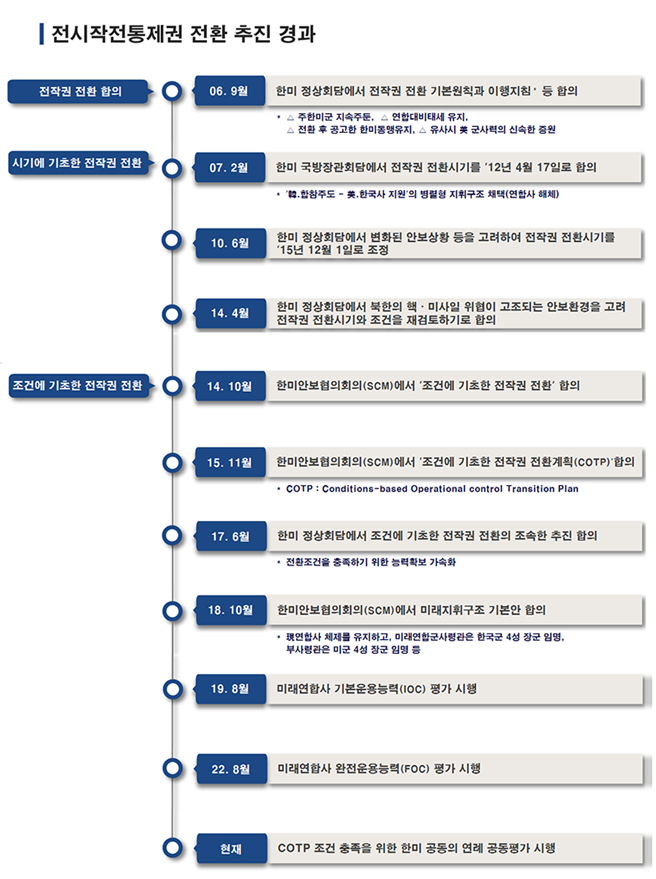

한미 정상은 2006년 9월 정상회담에서 전작권 전환 기본원칙과 이행지침 등을 합의했다. 2007년 2월 한미 국방장관은 전작권 전환을 2012년 4월 17일에 전환하기로 합의했다. 같은 해 6월 전작권 전환을 체계적으로 추진하기 위한 이행계획인 ‘전략적 전환계획(STP, Strategic Transition Plan)'을 수립했다. 당시 한미는 연합사를 해체하고, 한국 합참이 주도하고 미국 한국사가 지원하는 병렬형 지휘구조를 구축하기로 했다.

2010년 6월 한미 정상회담에서 북한의 군사적 위협 증가 등 변화된 안보상황 등을 고려해 전작권 전환 시기를 2012년 4월 17일에서 2015년 12월 1일로 조정했다.

2013년 한미 국방장관은 제45차 한미안보협의회의에서 북한 핵·미사일 위협 등 유동적인 한반도 안보상황에 주목하면서, 전작권 전환이 체계적으로 이행돼 연합방위태세를 강력하고 빈틈없이 유지해야 한다는 데 공감했다. 전작권 전환 이후 한미 연합작전의 효율성을 보장하기 위해 미래 지휘구조를 한국 합참의장이 지휘하는 단일사령부를 편성하는 것으로 변경했다.

이후 북한의 핵·미사일 위협이 고조되는 안보환경 등을 고려해 2014년 4월 한미 정상은 전작권 전환시기와 조건을 재검토하기로 발표했다. 2015년 10월 한미 국방장관은 전작권 전환의 안정적 추진을 위해 기존 ‘시기에 기초한 전환 방식’을 ‘조건에 기초한 전환 방식’으로 변경하고, ‘조건에 기초한 전작권 전환계획(COTP, Conditions-based OPCON Transition Plan)’에 합의했다. 이에 따라 한미는 ‘조건에 기초한 전작권 전환계획’에 따라 전작권 전환을 추진할 수 있도록 공동의 노력을 기울여 나갔다.

2017년 6월 한미 정상은 ‘조건에 기초한 전작권 전환’이 조속히 가능하도록 동맹 차원의 협력을 지속해 나가기로 결정했다. 2018년 10월 한미 국방장관은 ‘조건에 기초한 전작권 전환계획' 수정안과 ‘전작권 전환 이후 연합방위지침'에 합의하고, 전작권 전환 이후에도 현재의 연합사 체제를 유지하면서 한국군 4성 장성을 미래연합군사령관에 임명하는 미래지휘구조 기본안에 합의했다.

(출처=합동참모본부 누리집)

☞ 더보기(합동참모본부)

3. 조건에 기초한 전작권 전환계획(COTP) 개관

‘조건에 기초한 전작권 전환계획’은 전작권 전환을 위한 조건을 정하고, 체계적인 전작권 전환 이행을 위한 기본지침 등을 명시한 문서이다.

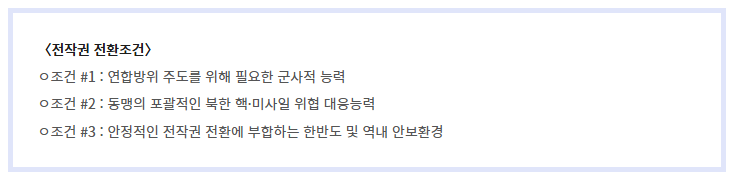

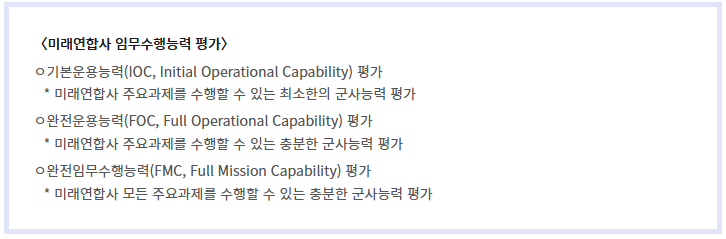

전작권 전환조건 #1은 ‘연합방위 주도를 위해 필요한 군사적 능력’으로, 한국군의 핵심 군사능력 확보, 미래연합군사령부(이하 미래연합사) 임무수행능력 확보 등이 포함돼 있다. 한국군의 핵심 군사능력은 우리 군이 연합방위 및 전구작전을 주도하기 위해 확보해야 하는 정보, 작전, 군수, 통신 분야의 능력으로 구성돼 있다. 미래연합사는 기본운용능력(IOC), 완전운용능력(FOC), 완전임무수행능력(FMC) 평가를 통해 임무수행능력의 확보 여부를 검증한다.

전작권 전환조건 #2는 ‘동맹의 포괄적인 북한 핵·미사일 위협 대응능력’으로 탐지, 결심, 격퇴, 방어 분야의 능력으로 구성돼 있다.

전작권 전환조건 #3은 ‘안정적인 전작권 전환에 부합하는 한반도 및 역내 안보환경’이다.

전작권 전환조건에 대한 평가는 한미 공동으로 조건별 세부과제에 대해 종합적으로 평가한 후 이를 한미 국방·군사당국 간 정례협의체에서 검토하는 체계로 이뤄진다. 조건 #1의 한국군 핵심군사능력과 조건 #2는 한미 연합평가단이 동일한 평가기준을 적용해 평가한다. 조건 #3은 한미 정보당국 간 정례협의체에서 공동으로 평가한다. 조건 #1의 미래연합사 임무수행능력 확보는 한미 검증평가단이 미래연합사가 전시 임무를 수행할 수 있는 군사능력을 갖추고 있는지 단계적으로 평가한다.

한미는 전환조건에 대한 평가 결과를 한미군사위원회회의(MCM)와 한미안보협의회의(SCM)에 보고하며, 세 가지 조건들에 대한 평가와 한미안보협의회의(SCM)의 건의를 기초로 한미 국가통수권자들이 적정한 전환시기를 결정하게 된다.

(출처=합동참모본부 누리집)

☞ 더보기(합동참모본부)

4. 추진현황과 성과

조건에 기초한 전작권 전환계획(COTP) 부록ㆍ별지 완성

한·미는 2018년 10월 제50차 한미안보협의회(SCM)에서 「조건에 기초한 전작권 전환계획(COTP) 수정안」에 서명한 이후, 전작권 전환 이행에 관한 제반사항을 규정하고 있는 전작권 전환계획의 부록 및 별지의 개정을 위해 공동의 노력을 진행해왔다.

양국은 상호 긴밀한 협의를 거쳐 2022년 8월 전작권 전환계획의 부록 및 별지 개정을 완료하였다. 그 과정에서 한·미는 전작권 전환계획에 명시된 모든 능력, 즉 한국 핵심군사능력, 북한 핵·미사일 위협 대응능력 등에 대한 목록을 확정하고 각각의 능력별 평가방법 및 기준을 정립하는 전작권 전환 추진을 위한 객관적이고 체계적인 기반을 갖추게 되었다.

전작권 전환의 3가지 조건

「조건에 기초한 전작권 전환계획(COTP)」에는 안정적으로 전작권을 전환하기 위해 충족되어야 할 3가지 조건을 명시하고 있다.

전작권 전환의 첫 번째 조건은 ‘연합방위 주도를 위해 필요한 군사적 능력’이다. 이를 위해 우리 군은 선정된 핵심군사능력과 미래연합군사령부의 전구작전 수행능력을 발전시켜 나가고 있으며, 미국은 연합방위능력 강화를 위해‘보완능력’과 ‘지속능력’을 제공하고 있다. 두 번째 조건은 ‘동맹의 포괄적인 북한 핵·미사일 위협 대응능력’ 확보이다. 한·미는 공동으로 탐지(Detect), 결심(Decide), 격퇴(Defeat), 방어(Defend) 분야의 능력을 구축해 나가고 있다. 세 번째 조건은 ‘안정적인 전작권 전환에 부합하는 한반도 및 역내 안보환경’이다. 양국은 정보당국 간 정례협의체를 통해 북한의 핵·미사일·재래식 군사능력과 의도, 북한 체제의 안정성과 더불어 역내 상황 및 환경, 영향요소 등을 정기적으로 평가하고 있다.

한·미는 상호 합의한 평가방법 및 기준에 따라, 각 능력별 세부 평가항목을 준비하여 신뢰성이 확보된 방식으로 매년 조건 충족도를 평가하고 있다. 매년 그 결과를 한미군사위원회회의(MCM: Military Committee Meeting), 한미안보 협의회의(SCM : Security Consultative Meeting) 등 한·미 국방·군사당국 간 정례협의체를 통해 보고 및 점검하고 있다.

연합방위주도를 위한 우리 군의 능력 확보

한·미는 전작권 전환을 위한 조건충족에 있어서 우리 군의 방위역량 강화가 무엇보다 중요하다는 것에 공감하고 있다. 전작권 전환 추진 합의 이후 우리 군은 연합방위를 주도할 수 있는 핵심군사능력은 물론, 킬체인(Kill-Chain), 복합 다층의 한국형 미사일방어(KAMD) 등 북한 핵·미사일 위협 대응능력을 조기에 확보하기 위해 노력하고 있다.

우리 군은 지상전력 면에서 K2 전차, K9 자주포, 천무 등 세계 최고 수준의 전차와 화포를 전력화하고 다수의 아파치 공격헬기를 보유하고 있다. 공중전력 면에서는 F-35A 스텔스 전투기와 글로벌호크, 공중급유기, 조기경보기 등 첨단 항공전력과 고성능 전투기를, 해상전력 면에서는 이지스 구축함과 3,000톤급 잠수함, 대형수송함, 함대지·함대함·잠대지 미사일을 전력화하였다. 또한 패트리어트 체계와 탄도탄조기경보레이더 도입, 천궁 체계 및 현무 미사일 자체개발 등을 통해 북한 핵·미사일 위협 대응능력도 지속 확충해 나가고 있다.

국방부는 향후 5년간의 군사력 건설과 운영·유지계획을 담은 ’24~’28 국방 중기계획을 수립하고 방위력개선비로 약 113.9조 원을 투자하기로 하는 등 전작권 전환을 위한 우리군의 전력 확충계획을 적극적으로 뒷받침하고 있다. 이러한 노력을 바탕으로 양국은 2023년 제55차 한미안보협의회의(SCM)에서 전작권전환조건 충족에 상당한 진전을 이루었다고 평가하였다. 향후에도 양국은 굳건한 연합방위태세를 유지하는 가운데 변화하는 안보환경에 효과적으로 대응할 수 있도록 「조건에 기초한 전작권 전환계획(COTP)」을 체계적·안정적으로 추진하여 한·미 연합방위체제를 미래지향적이고 상호보완적으로 발전시켜 나갈 것이다

미래연합군사령부 임무수행능력 평가

「조건에 기초한 전작권 전환계획(COTP)」은 향후 전구작전을 주도할 미래연합군사령부의 임무수행능력 구비를 위한 3단계 평가절차를 명시하고 있다. 한·미는 2019년 8월 1단계 기본운용능력(IOC) 평가를 성공적으로 시행하였고, 1단계에 요구되는 기본역량을 갖춘 것으로 검증하였다. 이후 양국은 완전운용능력(FOC) 평가의 시행요건 구비와 예행연습 등 FOC 평가를 위한 여건 마련에 집중하였으며, 2021년 제53차 한미안보협의회의(SCM)에서 2022년에 FOC 평가를 시행하기로 합의하였다.

한·미는 2022년 8월 한미동맹의 전구급 연합연습으로 복원된 을지 자유의 방패(UFS) 연습에서 FOC 평가를 성공적으로 시행함으로써, 한국군 4성 장군이 지휘하는 미래연합군사령부 체제의 전시 임무수행역량에 진전이 있음을 확인하였다. 향후 조건#1과 #2의 능력 및 체계에 대한 공동 평가결과가 상호 합의된 수준을 달성하면 2단계 완전운용능력(FOC) 검증을 추진하는 등 단계별 절차에 따라 미래연합사에 대한 평가를 안정적으로 추진해 나갈 것이다.

5. 참고자료

[누리집] 국방부 〉 국방정책 〉 전시 작전통제권 전환

[누리집] 합동참모본부 > 전작권 전환

[보도자료] 전시작전통제권 전환 이후 연합방위지침 (2018.11.05. / 국방부)

[출처] 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)

대한민국 정책브리핑(www.korea.kr), 2024-02-07

전시작전통제권(전작권) 전환 - 정책뉴스 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑

- 이전글홍소영 병무청장 "국민이 공감하는 병무정책 만들자" / 제29대 홍소영 병무청장 취임식 개최 25.07.14

- 다음글美 합참의장 “북중 전례 없는 군비증강…억지력 재정립 위해 3국 협력” / 「제22차 한미일 합참의장 회의 공동보도문」 (합참, 2025-07-11) 25.07.12

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.